Боли в голове при энцелофапатии

Наибольшую актуальность при медленно прогрессирующих ишемических поражениях мозга цефалгический синдром, безусловно, приобретает при дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ).

Особенности проявления

В отличие от больных НПНМК, головные боли при дисциркуляторной энцефалопатии возникают спонтанно, держатся длительно и могут стать основной и ведущей жалобой при обращении к врачу. При этом они имеют все черты, характерные для головных болей при поражении сосудов мозга, и сочетаются не только с другими субъективными цереброваскулярными симптомами, но и с объективным невропатологическим дефицитом, а также признаками основного заболевания — атеросклероза или артериальной гипертензии.

Важно отметить, что субъективные болезненные ощущения, включая головную боль, являются ведущими при умеренной степени выраженности ДЭ. По мере прогрессирования заболевания они отходят на второй план, уступая место объективным изменениям и психопатологическим проявлениям.

Характеристика цефалгии при ДЭ

Головная боль при ДЭ обычно не столько интенсивна, сколько мучительна из-за своей тягостной эмоциональной, психологической окраски в виде чувства подавленности, собственной несостоятельности, фобических тенденций.

Больные характеризуют ее как давящую, сжимающую, в виде чувства тяжести. С одинаковой частотой отмечаются как локальные, так и диффузные цефалгии.

Местные головные боли локализуются в теменно-височной области, реже — в затылке. Головная боль возникает или усиливается даже при незначительном умственном или эмоциональном напряжении, особенно часто отмечается во вторую половину дня. При этом значительно ухудшается и общее самочувствие, снижается работоспособность, нарастает утомляемость, становится трудно сосредоточиться.

Сопутствующие симптомы

Головные боли обычно сочетаются с другими субъективными симптомами, наиболее часто — с головокружением, шумом в голове, ушах, дурнотой. Характерны сопутствующие жалобы на расстройства сна в виде трудности засыпания, частые пробуждения, отсутствие ощущения отдыха после сна.

Практически все больные ДЭ, жалуясь на головные боли, отмечают появление раздражительности, слезливости, рассеянности, эмоциональной неустойчивости, снижение памяти (особенно на имена и недавние события). Головные боли сочетаются, как правило, с ухудшением общего самочувствия, чувством разбитости. Нередко им сопутствуют жалобы на боли в области сердца, сердцебиение, одышку, артралгии.

Диагностика

Объективное обследование больного направлено на выявление признаков системного поражения сердца и сосудов, характерных для атеросклероза и гипертонической болезни, являющихся основными причинами ДЭ.

При исследовании неврологического статуса выявляются различные симптомы диффузного поражения головного мозга, которые в выраженную стадию ДЭ группируются в определенные невропатологические синдромы. Признаками, подтверждающими связь цефалгий с ДЭ на ее начальных этапах, являются вялость зрачковых реакций, асимметрия черепной иннервации, симптомы орального автоматизма, повышение рефлексов и анизорефлексия, пирамидные знаки, дрожание пальцев рук, нарушения статики и координации. При выраженной ДЭ головные боли возникают на фоне более отчетливого хронического невропатологического дефицита в виде псевдобульбарного, пирамидного, экстрапирамидного синдромов.

Однако при отнесении головных болей к проявлениям ДЭ надо иметь в виду, что важным критерием медленно прогрессирующего сосудистого поражения головного мозга является не только, а может быть и не столько неврологический, сколько психопатологический дефект. Его выявлению и квалификации при диагностике цефалгий на фоне хронической цереброваскулярной недостаточности должно быть уделено максимальное внимание. Наиболее типичными являются депрессивные и ипохондрические тенденции в эмоционально-личностной сфере, а также психопатологические расстройства мнестического, аффективного и паранойяльного типа, снижение критики, изменение характера и поведения.

Использование дополнительных методов диагностики при головных болях у больных ДЭ направлено на подтверждение церебрального гемодинамического и сосудистого дефектов.

Достаточно специфическими особенностями мозговой гемоциркуляции при ДЭ является выраженное ее замедление, преобладающее в сосудах каротидного бассейна. Возникают значительные асимметрии кровотока, формируется венозный застой. Наиболее адекватными и информативными для регистрации перечисленных гемодинамических нарушений, а также для выявления стенозирующих процессов в магистральных артериях мозга, является транскраниальная ультразвуковая допплерография. Еще большую информативность, но значительно меньшую доступность имеют радионуклидные методы исследования мозгового кровотока, в частности гаммаэнцефалосцинтиграфия.

РЭГ-исследование выявляет более значительные, чем при НПНМК, изменения сосудов атеросклероти- ческого или гипертонического типа с выраженной, устойчивой к функциональным пробам вазоконстрик- цией.

При моделировании различных видов деятельности данные РЭГ свидетельствуют об ареактивности всех сегментов цереброваскулярного русла. Изменения сосудов конъюнктивы и глазного дна также могут подтвердить диагноз атеросклероза или гипертонической болезни. С этой же целью могут быть рекомендованы и различные методы исследования сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, эхокардиография).

В комплекс диагностических мероприятий для подтверждения природы головных болей при ДЭ могут быть включены и лабораторные исследования липидного обмена, гемостаза, вязкости крови.

Лечение

Лечение головных болей при ДЭ, учитывая их стойкость и длительность, включает не только непосредственное купирование цефалгического эпизода комбинацией анальгетиков, вазодиляторов, транквилизаторов, ацетилсалициловой кислоты, но и длительное, повторяющееся патогенетическое курсовое лечение.

Положительный эффект в отношении хронических головных болей при ДЭ может быть получен от комплексного назначения оптимизаторов мозгового кровотока (циннаризина, стугерона, кавинтона, сермиона) и ноотропов (ноотропила, пирацетама) длительностью не менее двух месяцев.

Хорошо зарекомендовал себя комплексный отечественный препарат пикамилон, а также актовегин.

Эффект вазодиляторов увеличивается при их комбинации с тренталом (агапурином). Нередко, особенно при тенденции к повышению артериального давления, головные боли удается купировать назначением редергина.

Если головные боли сочетаются с вегетативной дисфункцией, полезным может оказаться назначение препаратов типа беллатаминала (беллойда) и малых доз бета-адреноблокаторов (анаприлина).

Непременным условием успешного лечения цефалгического синдрома при ДЭ является коррекция эмоционального и психопатологического дефектов, касающихся прежде всего, депрессии, а также тревоги и ипохондрии. С этой целью назначаются трициклические антидепрессанты (амитриптилин, азафен, пиразидол), транквилизаторы бензодиазепинового ряда, среди которых хороший эффект в отношении тревоги и страхов дают элениум, нозепам, седуксен (реланиум) и отечественный препарат феназепам.

При выраженных ипохондрических тенденциях для более успешного лечения головных болей транквилизаторы целесообразно сочетать с нейролептиками (сонопаксом, тераленом, меллерилом).

Лечение цефалгий при ДЭ предусматривает и применение физиотерапевтических методов: электрофореза эуфиллина или папаверина на воротниковую зону, переменного магнитного поля на шейно-затылочную область, электроаэрозолей бромйодной воды, аппарата «ЛЭНАР» в транквилизирующем режиме и другие.

Источник

Энцефалопатия — это обобщающее название разнообразных по своему генезу патологических процессов, основу которых составляет дегенерация нейронов головного мозга вследствие нарушения их метаболизма. Энцефалопатия проявляется полиморфными неврологическими расстройствами, нарушениями в интеллектуально-мнестической и эмоционально-волевой сфере. Диагностический поиск состоит из комплексного неврологического обследования и установления причинной патологии. Лечение энцефалопатии сводится к устранению вызвавшего ее патологического состояния, терапии причинного заболевания и поддержанию оптимального метаболизма церебральных нейронов.

Общие сведения

Энцефалопатия — комплексное понятие, объединяющее в себе многочисленные синдромы диффузного церебрального поражения, в основе которого лежит дисметаболизм и гибель нейронов. Идея объединения полиэтиологичных церебральных заболеваний в одну группу возникла в связи с общностью их патогенеза и морфологических изменений. Термин образован путем слияния греческих слов «encephalon» – головной мозг и «pathos» – болезнь. Энцефалопатия включает 2 группы заболеваний: перинатальную и приобретенную энцефалопатии.

Понятие перинатальная энцефалопатия было введено в 1976 г. и подразумевает церебральные поражения, возникающие в период с 28-й недели беременности до 7-го дней жизни. Перинатальная энцефалопатия манифестирует у детей первых месяцев жизни. Приобретенная энцефалопатия имеет вторичный характер и отмечается преимущественно у взрослых, чаще у лиц среднего и пожилого возраста, при наличии тяжелых хронических заболеваний, после перенесенных травм, интоксикаций и т. п. Энцефалопатия является междисциплинарной патологией, в соответствии с этиологией требующей внимания со стороны специалистов в области неврологии, педиатрии, травматологии, наркологии, токсикологии, урологии.

Энцефалопатия

Причины энцефалопатии

Перинатальная энцефалопатия

К триггерным факторам, в результате воздействия которых может возникнуть перинатальная энцефалопатия, относятся:

- гипоксия плода;

- внутриутробные инфекции и интоксикации;

- резус-конфликт;

- асфиксия новорожденного;

- родовая травма;

- генетически детерминированные метаболические нарушения и аномалии развития (например, врожденные пороки сердца).

Риск перинатальной патологии возрастает при аномалиях родовой деятельности, крупном плоде, преждевременных родах и недоношенности новорожденного, узком тазе, обвитии пуповиной.

Приобретенная энцефалопатия

Приобретенная форма патологии может развиваться вследствие:

- перенесенной черепно-мозговой травмы;

- воздействия ионизирующего излучения;

- интоксикации нейротропными химическими (этиловым спиртом, свинцом, хлороформом, наркотиками, барбитуратами) и бактериальными (при дифтерии, столбняке, ботулизме и др.) токсинами;

- сосудистых нарушений: атеросклероза, артериальной гипертензии, венозной дисциркуляции, ангиопатии церебральных сосудов при амиломидозе, приводящих к хронической ишемии головного мозга;

- осложнения различных заболеваний внутренних органов: острого панкреатита, острой и хронической почечной недостаточности, цирроза печени и печеночной недостаточности;

- болезней легких, приводящих к расстройству легочной вентиляции (туберкулез легких, абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь, ТЭЛА). Аналогичный гипоксический генез имеет энцефалопатия, наблюдаемая у ряда пациентов после проведения реанимационных мероприятий;

- метаболических расстройств: энцефалопатия может развиться как при понижении уровня глюкозы (гипогликемии), так и при его повышении (гипергликемии), что часто наблюдается при сахарном диабете. Причиной метаболических церебральных расстройств бывает гиповитаминоз (в первую очередь недостаток витаминов гр. В);

- падения осмотического давления и гипонатриемии, возникших из-за задержки воды при гиперсекреции антидиуретического гормона (при гипотиреозе, надпочечниковой недостаточности, опухолевых процессах и пр.);

- к редко встречающимся относится лейкоэнцефалопатия, имеющая вирусную этиологию и отмечающаяся у иммунокомпрометированных пациентов.

Патогенез

Энцефалопатия любого генеза является диффузным, т. е. затрагивающим различные церебральные структуры, процессом. В ее основе лежит кислородная недостаточность (гипоксия) и обменные нарушения нейронов. Последние могут быть обусловлены самой гипоксией (при дисциркцуляторных и гипоксических энцефалопатиях), дефицитом отдельных метаболитов и воздействием токсинов (при метаболических и токсических энцефалопатиях). Указанные нарушения приводят к дегенерации и гибели церебральных нейронов.

К морфологическим признакам, которыми характеризуется энцефалопатия, относятся: дегенерация и уменьшение количества нейронов в мозговом веществе, а значит его диффузная атрофия; очаги демиелинизации и некроза, а также глиальные разрастания, локализующиеся в белом веществе; микрогеморрагии и отечность церебральных тканей; полнокровие церебральных оболочек. Преимущественная локализация указанных изменений и степень их выраженности может варьировать в зависимости от вида энцефалопатии.

Классификация

В соответствии с этиологическим фактором, энцефалопатия классифицируется на посттравматическую, токсическую, метаболическую, сосудистую (дисциркуляторную), лучевую.

- Посттравматическая энцефалопатия относится к отдаленным последствиям ЧМТ и может развиваться через несколько лет после нее.

- Токсические варианты включают алкогольную энцефалопатию, наблюдающуюся при хроническом алкоголизме, а также церебральные нарушения, возникающие у наркоманов.

- Метаболические варианты: печеночная (портосистемная, билирубиновая), уремическая (азотемическая), диабетическая, панкреатическая, гипогликемическая, гипоксическая, аноксическая энцефалопатии и синдром Гайе-Вернике.

- Дисциркуляторная энцефалопатия подразделяется на атеросклеротическую, гипертоническую, венозную. Отдельной формой гипертонической энцефалопатии выступает болезнь Бинсвангера.

В клинической практике используют градацию энцефалопатии по тяжести, однако это разграничение весьма условно:

- I степень тяжести подразумевает субклиническое течение, т. е. отсутствие проявлений при наличии церебральных изменений, фиксируемых инструментальными методами диагностики. В этой стадии патология может диагностироваться при проведении диспансерного обследования пациентов с хроническими, в первую очередь сосудистыми, заболеваниями.

- II степень тяжести характеризуется наличием легкой или умеренной неврологической симптоматики, зачастую имеющей преходящий характер.

- При III степени наблюдаются тяжелые неврологические расстройства, в большинстве случаев выступающие причиной инвалидизации пациента.

Симптомы энцефалопатии

Более распространена хроническая энцефалопатия, отличающаяся малосимптомным началом и постепенным развитием. Наиболее часто она имеет дисдиркуляторный и посттравматический характер. Острая энцефалопатия характеризуется внезапным дебютом и быстрым усугублением состояния пациента, наличием нарушений сознания. Она может возникнуть при интоксикациях и дисметаболических расстройствах. Примерами являются острая панкреатическая, уремическая, печеночная энцефалопатия, синдром Гайе-Вернике, гипоксическая энцефалопатия при ТЭЛА.

Хроническая энцефалопатия

На ранних стадиях проявляется затруднениями при попытке вспомнить недавние события или недавно полученную информацию, снижением внимательности и умственной работоспособности, утомляемостью, нарушением сна, недостаточной гибкостью при перемене вида деятельности, психоэмоциональной лабильностью. Пациенты могут отмечать повышенную раздражительность, дневную сонливость, шум в голове, головную боль, не имеющую определенной локализации.

Симптомы могут варьировать у разных больных. В неврологическом статусе возможен нистагм, умеренная гиперрефлексия и мышечная гипертония, наличие рефлексов орального автоматизма и стопных знаков, неустойчивость в позе Ромберга, дискоординация, недостаточность ЧМН (понижение зрения, тугоухость, легкий птоз, парез взора), признаки вегетативной дисфункции.

Прогрессирование энцефалопатии сопровождается усугублением симптомов с формированием того или иного четко доминирующего неврологического синдрома: вестибуло-атактического, паркинсонического, гиперкинетического, псевдобульбарного. Нарастание нарушений интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы приводит к формированию деменции. Возможны психические расстройства.

Острая энцефалопатия

Дебютирует внезапным психомоторным возбуждением с интенсивной головной болью, зрительными нарушениями, тошнотой и рвотой, шаткостью, в некоторых случаях — онемением языка, дистальных отделов кистей и стоп, психическими расстройствами. Достаточно быстро возбуждение сменяется апатией, зачастую происходит нарушение сознания различной глубины: оглушенность, дезориентация, сопор и кома. Могут наблюдаться различные виды эпиприступов. Острая энцефалопатия относится к ургентным состояниям и без оказания срочной медицинской помощи может привести к смертельному исходу вследствие отека мозга, нарушения функции жизненно важных церебральных центров.

Диагностика

Первичная диагностика энцефалопатии осуществляется неврологом по результатам опроса и неврологического осмотра. Дополнительно проводится комплексное инструментальное неврологическое обследование:

- Электроэнцефалография. ЭЭГ, как правило, выявляет диффузную дезорганизацию биоэлектрической активности мозга с появлением медленных волн. Возможно выявление эпи-активности.

- Эхоэнцефалография. Эхо-ЭГ позволяет оценить внутричерепное давление.

- Сосудистые исследования. Реоэнцефалография или УЗДГ сосудов головы дают информацию о состоянии церебрального кровообращения.

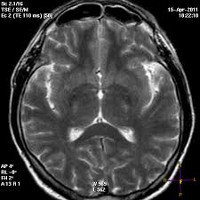

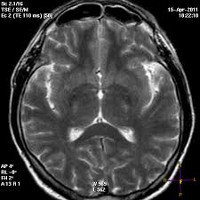

- Томография. Проанализировать степень морфологических изменений можно при помощи МРТ головного мозга. Этот метод также позволяет дифференцировать энцефалопатию от других церебральных заболеваний: болезни Альцгеймера, внутримозговой опухоли, энцефалита, рассеянного энцефаломиелита, инсульта, кортикобазальной дегенерации, болезни Крейтцфельдта — Якоба и пр.

Важнейшее значение в понимании этиологии энцефалопатии имеет сбор анамнеза, обследование соматических органов и консультации смежных специалистов: кардиолога, нефролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, пульмонолога, нарколога. По показаниям проводятся гормональные исследования, определение уровня холестерина и сахара крови, анализ мочи, биохимия крови и мочи, УЗИ печени, УЗИ поджелудочной железы, экскреторная урография, УЗИ мочевыделительной системы, КТ почек, рентгенография грудной клетки, КТ легких и т. п.

Лечение энцефалопатии

Острая энцефалопатия является показанием к срочной госпитализации и ургентной терапии. Она может потребовать таких мер, как ИВЛ, гемодиализ, парентеральное питание. В лечении как острой, так и хронической энцефалопатии, ведущее место принадлежит терапии причинного заболевания.

Фармакотерапия

При интоксикациях производится дезинтоксикация, в т. ч. введение инфузионных растворов; при дисметаболических нарушениях — коррекция метаболизма (подбор дозы сахароснижающих препаратов или инсулина, введение р-ра глюкозы, в/в введение тиамина). Осуществляется лечение гепатита, цирроза, панкреатита, нефрита, заболеваний легких, гипертонической болезни, атеросклероза. Рекомендуется соблюдение диеты, соответствующей основной патологии, и режима, адекватного состоянию пациента.

Наличие ишемического компонента в патогенезе энцефалопатии является показанием к назначению сосудистой терапии: пентоксифиллина, тиклопидина, винпоцетина, ницерголина. Атеросклеротическая энцефалопатия требует включения в схему лечения гиполипидемических фармпрепаратов (например, симвастатина, гемфиброзила). Терапия гипертонической энцефалопатии проводится с назначением гипотензивных средств и мониторированием цифр АД.

В обязательном порядке проводится нейропротекторная и метаболическая терапия. В нее входят ноотропы (к-та гопантеновая, пирацетам, пиритинол, луцетам), аминокислоты (глицин, глутаминовая кислота), витамины (В1, В6, С, Е), препараты ГАМК (пикамилон, фенибут). При психических расстройствах необходимы психотропные средства: диазепам, бромиды, дроперидол, фенозепам. При судорогах проводится антиконвульсантная терапия, ноотропы противопоказаны.

Фармакотерапия осуществляется повторными курсами 2-3 раза в год. В качестве вспомогательного лечения используются методы физиотерапии: рефлексотерапия, электрофорез, магнитотерапия.

Хирургическое лечение

Если дисциркуляторная энцефалопатия обусловлена окклюзией сонных артерий или позвоночной артерии, возможно хирургическое лечение: реконструкция или протезирование позвоночной артерии, каротидная эндартерэктомия, сонно-подключичное шунтирование, создание экстра-интракраниального анастомоза.

Прогноз и профилактика

Во многих случаях прогноз вторичной энцефалопатии определяет то, насколько эффективно можно лечить причинную патологию. Исход терапии также зависит от степени произошедших церебральных изменений. В ряде случаев положительным эффектом считается стабилизация энцефалопатии. При дальнейшем прогрессировании энцефалопатия достигает III степени и приводит к тяжелым неврологическим и эмоционально-психическим нарушениям, инвалидизирующим пациента. В случае перинатальной или острой энцефалопатии исход зависит от массивности и тяжести поражения мозговых тканей. Зачастую острые токсические энцефалопатии сопровождаются глубоким и необратимым поражением мозга.

Профилактика перинатальной энцефалопатии — это вопрос корректного выбора способа родоразрешения, адекватного ведения беременности, соблюдения правил ухода за новорожденным. Профилактика вторичной энцефалопатии заключается в своевременном выявлении и адекватном лечении сосудистых, урологических, гастроэнтерологических заболеваний, легочной патологии, эндокринных и метаболических нарушений. В качестве профилактических мер можно рассматривать правильное питание, активный образ жизни, отказ от курения, наркотиков и алкоголя.

Источник